22 июня 1941 года. Черный день, принесший всему советскому народу горе и несчастье. Республиканский русский театр драмы на гастролях в Джамбуле играет спектакль о героической жизни несгибаемого революционера и борца за свободу — «Овод». Рассказ о замечательных героях прославленной книги Э. Л. Войнич, стойких и сильных духом, находит горячий отклик в сердцах советских людей, от которых Родина потребует завтра великих подвигов и испытаний.

…В первые месяцы войны театр принял в свой состав большую группу эвакуированных артистов из Киевского театра им. Леси Украинки: О. Смирнову, М. Высоцкого, П. Киянского, М. Розина и других.

Увеличился и режиссерский состав театра. В первые военные сезоны в нем работали О. Пыжова, Б. Бибиков, Ю. Иоффе, 3. Зорич. Художественным руководителем театра до 1944 года был Александр Иванович Соломарский.

В сентябре 1941 года театр начал работать под одной крышей с Казахским академическим театром драмы. Приказом Республиканского управления по делам искусств от 3 сентября 1941 года предусматривалось объединение дирекции и хозяйственной части театров при «автономии» художественного руководства и творческого состава. Казахский театр переехал из своего малоприспособленного здания на улице Карла Маркса (бывший кинотеатр «Орион», где до революции было Коммерческое собрание, на сцене которого играли верненские любительские труппы) в помещение Русского театра на улице Дзержинского (ныне Наурызбай батыра). Так началось многолетнее творческое содружество (до 1962 года) двух театральных коллективов.

Первым спектаклем военной поры стал «Фельдмаршал Кутузов», В. Соловьёва.

Высоко оценивая актерскую игру, А. Соломарский отмечал в своей книге, что «театр обладал превосходными актёрами» для работы над пьесой. Зрителями спектакль был принят с подчёркнутым интересом».

Уже в январе 1942 года выходит спектакль «Разлом», в котором режиссера Ю. Иоффе интересует идея «политизации» человека, осознающего свою роль в революции, постепенно становящегося личностью, принимающей революционное деяние во всех его четко социальных проявлениях.

Спектакль «Парень из нашего города», поставленный в ноябре 1941 года, утверждал идею нравственной красоты, непобедимый дух и силу советского человека, идею священной любви к Родине-Матери.

Пьеса «Фронт» с образом Ивана Горлова, ставшим нарицательным, раскрывала опасное явление в жизни армии, получившего в последствии название «Горловщина».

Спектакль «Фронт» был первым спектаклем, поставленным в Чимкенте, где театр проработал сезон 1942/43, так как в Алма-Ате на основной сцене в это время играл эвакуированный в Казахстан театр Моссовета, возглавляемый Ю. А. Завадским.

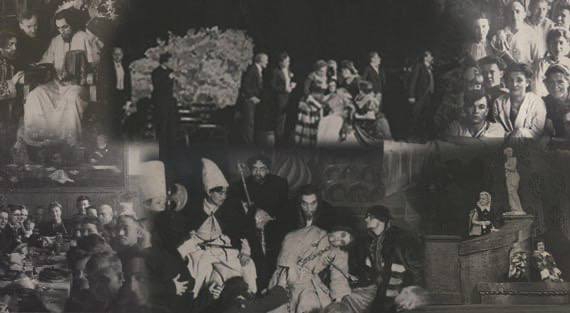

Лидером в репертуарной афише театра 1943-1945 годов стал спектакль «Давным-давно». Происхождение зрительского успеха этой пьесы А. Гладкова, обошедшей многие сцены нашей страны, прослеживается в наши дни с достаточной определенностью. Автор рассказывал о войне 1812 года в жанре остросюжетной комедии; он сумел наполнить такие высокие и святые для каждого советского человека понятия, как патриотизм, верность воинскому долгу, преданность Родине, живым лирическим звучанием. Поставленный А. Соломарским спектакль «Давным-давно» был богат интересными актерскими работами. Роль Кутузова играл П. Каранов, глубоко волнуя зрителя в сценах с Шурой Азаровой. Хороши были старик Азаров у Д. Голубинского и м-ль Жермон у 3. Зорич.

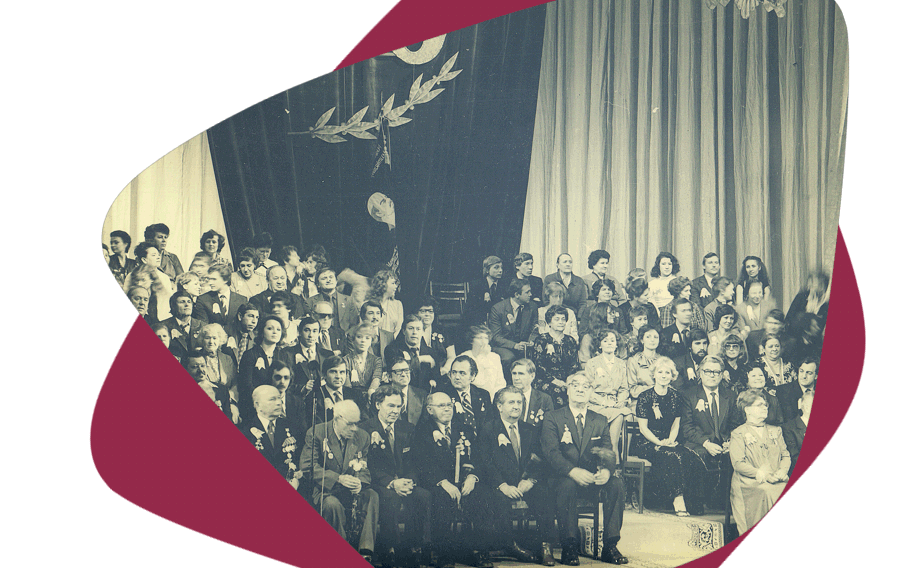

В 1943 году общественность Казахстана отмечала десятилетие Республиканского русского театра драмы. К этому времени выработалась четкая творческая программа театра. Работая над внутренним смыслом роли, над верным раскрытием ее содержания, над психологическим обоснованием и оправданием всех действий изображаемого лица, актеры театра настойчиво и упорно овладевают сложным искусством перевоплощения. В выработке реалистического творческого метода труппы бесспорную роль сыграло искусство мастеров театра им. Моссовета, который работал в Казахстане в военные годы.

Возросший профессиональный уровень актерской труппы в военные годы сказался и в работе над классической драматургией: «Дура для других, умная для себя», «Мачеха» (режиссер А. Соломарский), «Слуга двух господ» (режиссер Ю. Иоффе).

Блестящей победой коллектива стал жизнерадостный и веселый спектакль «Собака на сене», поставленный О. Пыжовой и В. Бибиковым в 1942 году. Игра О. Смирновой в роли Дианы оставила неизгладимый след в душе зрителя. Актриса превосходно читала стихи Лопе де Вега, виртуозно передавала резкие переходы в характере своей героини, бессильной сопротивляться охватившему ее чувству любви. Для актрисы было интересно раскрыть в образе Дианы как силу социальных кастовых предрассудков, так и причудливую вязь зарождавшегося чувства.

Среди новых спектаклей русской классики в военные годы идет «Последняя жертва» — этот спектакль был поставлен актрисой и режиссером 3. Зорич, много и успешно игравшей в пьесах А. Островского. Спектакль «Последняя жертва» не удержался в репертуаре из-за отъезда в конце 1944 года 3. Зорич в Москву. И хотя прочтение пьесы не отличалось серьезным пересмотром трактовок ее образов, которое было предпринято в том же самом году в спектакле МХАТ.

Спектаклем «Так и будет» и возобновленным Ю. Мизецким новым вариантом «Последних» М. Горького Русский театр драмы завершал трудные военные годы своего творческого пути. В июле были подведены итоги соревнования творческих коллективов республики за лучшее обслуживание воинских частей и госпиталей. Русскому театру драмы было присвоено первое место и вручено переходящее Красное знамя. За военные годы театр дал 1441 концерт. А председатель военно-шефской комиссии Н. Зеленов и такие актеры, как 3. Морская, Л. Кюн, М. Азовский, выступили перед бойцами и офицерами от 500 до 650 раз.

В первые послевоенные годы театр переживал немалые трудности с укомплектованием актерской труппы. Уже к 1944 году коллектив потерял большую часть творческого состава, что было вызвано отъездом всех эвакуированных актеров. Когда же в 1944 году из Алма-Аты в Украину уехали художественный руководитель А. Соломарский и очередная группа актеров, в театре осталась половина труппы.

Трудно было и с производственной стороной дела. Здание, в котором работали два театра, нуждалось в серьезном ремонте: сказывалось скудное снабжение военных лет, не было самого необходимого, особенно затрудняла работу острая нехватка театральных костюмов, мешали производственному процессу перебои с электроэнергией.

В ноябре 1944 года в театр приехал новый художественный руководитель Я. С. Штейн, опытный мастер режиссуры, ученик А. Д. Дикого. И началась совсем другая история.

(По материалам из книги Л. Богатенковой)